先日、夕飯を食べて、食器を洗ってから、NHKの「人体3」を見てました。

IPS細胞で、ノーベル賞を受賞した、山中伸弥博士と、タモリさんとの、「人体(の不思議?)」に関する科学番組です。

今回は、シリーズ3作目の第1話で、「命とは何か?」ってお話しでした。

今回の、「命とは何か?」は、今までの常識では、「最小単位は、細胞のこと」と、一般的に言われてたけど、

科学が発達して、いま、わかっていることは、

その1つの細胞の中に、約10万個の性質の異なる物質があり、その1つ1つは、生命では無いが、

その1つ1つの働きにより、神経伝達物質が「脳」の「シナプス」から、「受容体」に受け渡す働きを補助してて、それにより、

例えば、「血中に溶け込んだ「糖」を、筋肉に取り込む量を調整したり」、

「人の感情(喜怒哀楽)を調整したり」いろいろな働きをしている。

今の定義では、生命でないものが、人の生命活動に寄与(関与)してる。

そんなお話しでした。

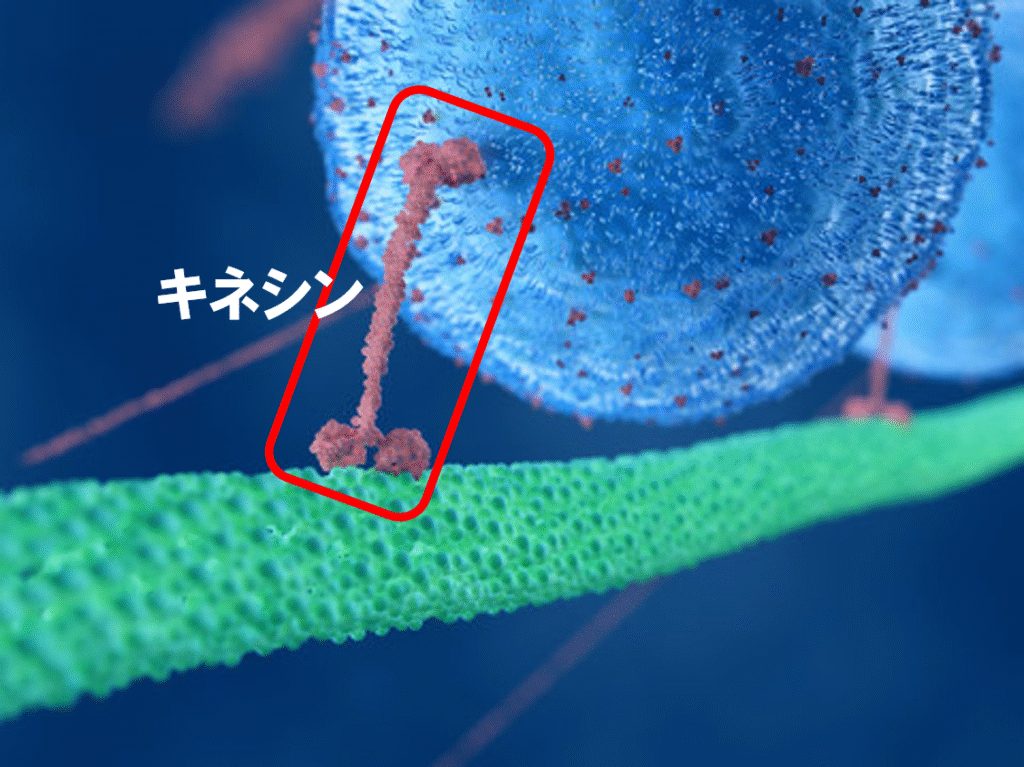

また、その細胞の中にいる、生命では無い物質の1つとして、説明(紹介)されたのが、表題の「キネシン(タンパク質の一種)」で、

これが、多い(働く)と、人間は、元気になれて、少ない(働かない)と、元気がなくなる。とのことでした。

それでは、その元気の元の生命ではない「キネシン」は、「増やせるのか?」をマウスを使って実験しました。

AとBの、どちらも、1m四方の同じ大きさの檻の中に、

マウスが遊ぶことができるオモチャを10個と、マウス15匹を入れた。

もう1つは、同じ大きさの檻の中に、

オモチャは入れず、マウスも3匹だけ入れた。

狙いは、「遊び(運動)」や、「マウス同士の関わり(社会環境の適性)」を整えた環境で育てたら、「キネシン」の量が変わるか?みたいです。

結果は、(A) 「オモチャがあって、いろいろなマウスと出会うマウス(刺激の多いマウス)方が、

(B)刺激の少ないマウスより、

キネシンの量が、1.7倍多かった。」

って言うお話しです。

その結果から、人間のキネシンも、「オモチャや、趣味で、いろいろな刺激を受けて、かつ、多数の人と接すれば、キネシンが、アップする。」とのこと。

このNHKの「人体3」の第1話を見て、

「あれっ、オレが1泊2日で、万博に行って、大屋根リングの中を走り回ってきたことも、

オモチャのいっぱいの檻の中で走り回ってるマウスと同じだよね。

だから、万博に行って、きっと、オレのキネシンが増えてるから、「今回の万博ツアーは成功でした。」

なんて、「人体3」を見て思いました。 ちゃんちゃん。(^。^)

楽しいゴールデンウィークをお過ごしください〜(*^o^*)

コメント